アカデミック・モジュールでは、ライティングのタスク1の試験で、約20分で指定されたタスクに対して150語以上のレポートを作成します。配点はライティング試験全体の3分の1を占めるとされており、タスク2に比べると配点が低いものの、しっかりと対策をしておかないとせっかくのタスク2の足を引っ張ってしまうことになります。この記事では、アカデミック・タスク1対策の総まとめとして、採点基準や基本的な構成方法から問題タイプ別の書き方、さらにはモデルアンサーまで、ライティング・タスク1対策に必須の情報をまとめました。ぜひ最後までお読みください。

採点項目は4つ">

ライティングのタスク1は、以下の4つの項目で採点されます。

TA (Task Achievement)

- 全体の傾向を捉えているか?(オーバービュー)

- グラフの特徴を抑えられているか?

CC (Coherence and Cohesion)

- 情報が整理されているか?

- 文のつながりがスムーズか?

LR (Lexical Resource)

- 使われている語彙が適切か?

- 語彙のバリエーションが豊富か?

- ワードチョイスのミスが少ないか?

- スペリングミスが少ないか?

GR (Grammatical Range and Accuracy)

- 使われている文法が適切か?

- 文法のバリエーションが豊富か?

- 文法ミスが少ないか?

- 句読点が正しいか?

細かな採点項目を意識することは難しいものですが、自分が目指すスコアの前後の採点基準を「Band Descriptors」で確認しておくことで、自分の弱点を把握しやすくなります。また、自分の弱点を把握した上で、それを克服するための練習を積むことが重要です。この記事ではたびたびこの「Band Descriptors」を参照しますので、ぜひ印刷をして手元に置いておくか、別画面で開いておくことをおすすめします。

素早く・無難に・淡々と

前述の通り、タスク1は、与えられた図・表やグラフの内容を150語以上でレポートにまとめます。レポート作成にかける時間は自由ですが(タスク2と合わせて60分)、目安となる20分を超えることがないようにするのがスコアメイクの上で重要です。これは、タスク2に比べて配点が低いため、タスク1に時間をかけすぎると、ライティング全体のスコアが下がってしまう可能性が高いからです。

逆に言うと、配点比率の低いタスク1は「素早く・無難に・淡々と」書くことが重要です。そのためには、普段からタスク1の練習を積んでおくことが大切です。タスク1の練習をする際には、グラフや表の内容を150語以上でレポートにまとめるだけでなく、レポートでよく使う表現やデータのまとめ方に慣れておくことも重要です。

タスク1では、表やグラフだけではなく、2つの地図を比べる問題、レイアウトを説明する問題、プロセスやライフサイクルを説明する問題など幅広い内容が出題されます。グラフだけではなく、全ての種類の問題に触れておくようにしましょう。

素早く書く

タスク1を書く目安の時間は20分とされていますが、上級者であれば20分をかけるのはもったいないと感じるかもしれません。

仮にタスク1が18分で書けたとすれば、その2分をタスク2に回すができるからです。「たった2分」と思われるかもしれませんが、タスク2のプランニングにあと2分かけられると考えてみてください。あるいは試験終了の合図からあと2分エクストラでくれたと想像してみてください。その2分があるかないかで、タスク2の質が大きく変わることは想像に難くありません。

タスク1は、点数配分の観点からすると、いわばライティングの予選のようなものです。タスク1で大きく失敗してしまうと取り返しがつきませんが(予選敗退)、タスク1で頑張ったところで、決勝であるタスク2で失敗してしまうと、最終的に目標スコアを達成できないことになります。

よりイメージをしていただきやすいように、タスク1とタスク2のそれぞれの素点から最終的にライティングのスコアがどのようになるかのシミュレーションを見てみましょう。

| Task 1 |

Task 2 |

スコア |

| 6.0 |

7.0 |

6.5 |

| 6.5 |

7.0 |

7.0 |

| 7.0 |

7.0 |

7.0 |

| 7.5 |

7.0 |

7.0 |

| 8.0 |

7.0 |

7.5 |

この表からわかるように、仮に目標スコア7.0の人であれば、タスク2で7.0を達成ことができれば、タスク1は6.5であっても、7.0であっても、7.5であっても、結果は変わらないことがわかります。逆に言えば、タスク2で7.0を達成できなければ、タスク1で8.0を達成しない限りは、スコアを挽回することはできないことがわかります。

このことから、タスク1は(ある程度の正確性は意識しつつも)素早く書くことが重要であることがお分かりいただけるかと思います。

無難に書く

最初のポイントとも関連しますが、タスク1のレポートを書く際には、無難に書くことを意識しましょう。難易度の高い文法や語彙に挑戦したくなる気持ちはわかりますが、タスク1はあくまで「予選」であり、タスク2が「決勝」であることを忘れないようにしましょう。

もちろん、自分が自信を持って使える表現や語彙があれば問題ありません。しかし、自信がない表現や語彙を使ってしまうとむしろスコアを下げてしまうリスクを伴うことがあるので、安全に使えると思う表現を中心に書くように心がけましょう。

淡々と書く

タスク1は時間勝負です。もちろん、多少のプランニングは必要ですが、「自分が必要なスコアの0.5ポイント下を達成できればいい」くらいの軽い気持ちで淡々と書くことが重要です。

そのためには普段からの練習が必要です。タスク2の配点比率の高さからタスク1の練習をおろそかにしてしまうと、淡々と書くことはできません。定期的にタスク1の練習を積んでおくことで、それぞれの問題タイプでよく使う表現やまとめ方に慣れておくことが重要です。

時系列か?スナップショットか?

アカデミック・ライティングタスク1の問題タイプは大きく分けると以下のように分類できます。

タスク1で出題される問題タイプ

- 棒グラフ(bar graph)

- 線グラフ(line graph)

- 円グラフ(pie graph)

- 表(table)

- 複合型(combination)

- 地図(map)・レイアウト(layout)

- プロセス(process)・ライフサイクル(life cycle)

上の分類を大きく分けると「グラフ」「表」「図形(グラフ・表以外のもの)」に分けることができます。まずは「グラフ」についてみてみることにしましょう。

グラフには、「棒グラフ」「円グラフ」「線グラフ」の3種類があります。それぞれグラフで表しやすい特徴がありますので、まずはそれを確認しておきましょう。

|

棒グラフ |

線グラフ |

円グラフ |

| 得意 |

・カテゴリー間の比較

・時系列の変化 |

・時系列の変化 |

・カテゴリー内の比較 |

| やや苦手 |

|

|

・カテゴリー間の比較 |

| 苦手 |

・カテゴリー内の比較 |

・カテゴリー間の比較

・カテゴリー内の比較 |

・時系列の変化 |

グラフではおもに数値(データ)を扱いますが、それを時間の変化とともに見るのか(時系列の変化)、複数のカテゴリーで比較するのか(カテゴリー間の比較)、あるいは同じカテゴリーの中での比較をするのか(カテゴリー内の比較)によって、用いられるグラフの種類が変わります。

上記の表の通り、線グラフは、主に時系列の変化を示すグラフとして用いられます。棒グラフは、カテゴリー間の比較をするグラフとして用いられますが、時系列の変化を示すグラフとしても用いられることがあります。円グラフは、カテゴリー内の比較をするグラフとして用いられますが、カテゴリー間の比較をするグラフとしても用いられることがあります。

グラフの問題で最初にすること

線グラフであれ、棒グラフであれ、円グラフであれ、最初にすることは以下の3つです。

- 1. グラフが表すものは何?

- 2. 縦軸と横軸が表すものは?

- 3. 時系列かスナップショットか?

以下の2つの棒グラフを例に見てみましょう。

棒グラフ

- The graph below shows annual consumption of coffee and tea in Japan, Australia, New Zealand, the United States, and the United Kingdom in 2010.

- 下のグラフは、2010年における日本、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、イギリスにおけるコーヒーと紅茶の年間消費量を示しています。

棒グラフ

- The graph below shows the change in coffee and tea consumption in the United States and the United Kingdom between 2000 and 2020.

- 下のグラフは、2000年から2020年におけるアメリカとイギリスにおけるコーヒーと紅茶の消費量の変化を示しています。

グラフが表すものは、タイトルやタスクを見ればわかります。タスクには、「このグラフは・・・を表したものです」と書かれています。グラフにタイトルが付いている場合には、タイトルを読むことでもグラフが表すものがわかります。棒グラフは、2010年におけるコーヒーと紅茶の消費量の国別の比較を示しています。一方、棒グラフは、アメリカとイギリスにおけるコーヒーと紅茶の年別の消費量の変化を示しています。

次に縦軸と横軸に注目します。縦軸は何を表しているのか、横軸は何を表しているのかを必ず確認しましょう。縦軸が数値を表している場合には、その数値の単位にも注意が必要です。特に単位の後に「(in millions)」などと書かれている場合には、その意味をしっかりと確認しましょう。いずれの棒グラフでも、縦軸が「in million tonnes(100万トン)」であることがわかります。つまりグラフの数値が1.0の場合はレポート内では「1 million tonnes」と、数値が3.3の場合は「3.3 million tonnes」などと表記する必要があります。ちなみに「million」自体は形容詞なので「3 millions」のように表記することはできません。

「1. グラフが表すものは何?」「2. 縦軸と横軸が表すものは?」がわかったところで、次は「3. 時系列かスナップショットか?」を確認してみましょう。皆さんは、棒グラフと棒グラフを改めてみてみましょう。どちらも同じような棒グラフですが、グラフが表すものが異なることに気づきましたでしょうか?

棒グラフは、ある時点(このグラフでは2010年時点)での年間のコーヒーと紅茶の消費量の国別の比較を示しています。いわゆるスナップショット(ある時点での瞬間に写真を撮ったようなもの)です。一方、棒グラフは、アメリカとイギリスという2つの国について、コーヒーと紅茶の年別の消費量の変化を示しています。こちらは時系列(時間の経過に伴う変化)を示しています。

このように、同じように見えるグラフであっても、表すものが大きく異なることがあることを知っておきましょう。

時系列かスナップショットかを見極める理由

では、なぜ時系列かスナップショットかを見極める必要があるのでしょうか?それは、時系列とスナップショットでは、レポートの書き方が大きく異なるからです。

時系列のグラフは、時間の経過に伴う変化を示すグラフですので、時間の経過に伴う変化を中心に説明します。スナップショットのグラフは、ある時点での瞬間を示すグラフですので、その時点での数値の比較を中心に説明します。

時系列かスナップショットかを見極める理由

- 時系列 数値の増減を中心に説明する

- スナップショット 数値の比較を中心に説明する

時系列でよく使う表現

時系列を表すグラフでは、数値の増減を中心に説明しますので、増減を表す以下のような表現を使うことが多くなります。

|

増える |

減る |

| 普通に |

- increase

- rise

- grow

- climb

- edge up

- go up

- tick up

|

- decrease

- fall

- decline

- drop

- dip

- go down

- ease

|

| 急激に |

- soar

- skyrocket

- jump

- leap

- shoot up

|

- plummet

- plunge

- nosedive

- slump

- tumble

|

スナップショットでよく使う表現

スナップショットを表すグラフでは、数値の比較を中心に説明しますので、比較を表す以下のような表現を使うことが多くなります。

|

多い |

少ない |

| 単純比較 |

- more than

- higher than

- greater than

- larger than

- more ... than

|

- less than

- lower than

- smaller than

- fewer than

- less ... than

|

| 倍数・分数 |

- twice

- three times

- double

- triple

|

- half

- two thirds

- three quarters

- halve

|

グラフの注目点

グラフが表すもの、グラフの種類(時系列・スナップショット)がわかったところで、いよいよレポートにまとめるための準備をしてみましょう。

グラフにはさまざまな情報が含まれていますが、それらを整理することなくレポートにしてしまうと、読み手にとってわかりにくいレポートになってしまいます。採点基準にもデータを整理できているかどうかが含まれていますので、レポートを書き始める前にどのデータについてどのように整理するのかを考えておく必要があります(プランニング)。

具体的には以下の3つのポイントに注目してデータを整理していきます。

プランニングにおける準備(グラフ)

- 全体的な傾向(オーバービュー)

- カテゴリー内での順位

- カテゴリー間での比較

- 段落分けの基準

全体的な傾向を把握する

全体的な傾向を把握するために、時系列のグラフであれば、全体的に増えているのか、減っているのか、あまり変わっていないのかを確認します。スナップショットのグラフであれば、カテゴリー間で特徴的な構成はあるのか、全体的に同じような構成なのかを確認します。

Band 6以上で必須のオーバービュー

Band 6以上が必要な方は、グラフ全体の傾向を示すセンテンス、すなわちオーバービューを書くことが求められています。オーバービューとは、グラフの特徴を一言で表したものです。オーバービューはイントロダクションにまとめて書くこともできますし、最後の段落に要旨として書くこともできます。採点基準表には以下のように書かれています。

- Band 7: presents a clear overview of main trends, differences or stages

- Band 6: presents an overview with information appropriately selected

先ほどの棒グラフを例に見てみましょう。オーバービューは以下のようになります。

- Overall, the consumption of coffee was higher than that of tea in all five countries.

- 全体的に、コーヒーの消費量は紅茶の消費量よりも高かった。

このように、グラフ全体の傾向を一言で表すことができると、レポート全体の流れがわかりやすくなることから、一定のレベル以上ではオーバービューを書くことが求められているのです。

特徴的な数値に着目する

全体的な傾向を把握したら、次は特徴的な数値に着目していきます。特徴的な数値とは、他の数値と比べて特に大きいものです。グラフの意味するものによっては、他の数値と比べて特に小さいものに着目することもありますが(犯罪率の低さなど)、多くのグラフは数値が大きい方が意味があることが多いですので、数値が大きいものに着目することが多くなります。

プランニングの段階では、順位にも注目しつつ、「1(位)」「2(位)」、「3(位)」のようにマークをつけておくといいでしょう。

関連するデータを比較する

IELTSライティング・タスク1の問題には、必ず以下のようなインストラクションが入っています。

- Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

- 主な特徴を選択してレポートにまとめ、関連する場合には比較してください。

このインストラクションは、主な特徴を選択してレポートにまとめ、関連する場合には比較してください」という意味です。つまり、グラフの特徴を選択して報告し、関連するものを比較することが求められているのです。

ここで重要なことは、「関連のあるもの」を比較しなければならないということです。関連のないものを比較してしまうと、レポート全体がわかりにくくなってしまいますので、注意が必要です。

関連のあるものを比較するためには、同じカテゴリーのものを比較することが重要です。棒グラフを例に見てみましょう。棒グラフでは、国別のコーヒーと紅茶の消費量を比較していますが、「イギリスの紅茶の消費量(1.1 million tonnes)は日本のコーヒーの消費量(0.42 million tonnes)の2倍以上である」といったところで、これら2つの数値は関連性がそれほどありませんので、比較の意味がありません。あくまで比較の意味がある(と考える)ものを比較するようにしましょう。

段落分けの基準を明確にする

少し上級者向けですが、レポートを書く際には、段落分けの基準を明確にしておくことが重要です。段落分けの基準を明確にしておくことで、レポート全体の流れがわかりやすくなります。

「なんとなく語数が多くなってきたから、そろそろ段落を変えよう」というのは、あまりよくありません。日本語ではそのような段落の分け方をすることもありますが、英語ではそのような段落分けをすることはありません。それぞれの段落が、一つ一つのテーマ(トピック)を持っていることが求められます。

多くの場合は、カテゴリー別に段落を分けるのが便利です。カテゴリーが複数ある場合には、カテゴリー数が少ない方で段落を分けるのがいいでしょう。たとえば、上の棒グラフでは、コーヒーと紅茶の2つのカテゴリーがありますので、コーヒーと紅茶で段落を分けることになります。

採点基準にも「段落を効率的に使うことができているか」が含まれていますので、段落分けの基準を明確にしておくことはとても重要です。

線グラフの答え方

ここからはグラフの種類別に、これまでの復習をしつつ、サンプルアンサーを通して実際にどのように書くのかを見ていきましょう。まずは「線グラフ」からです。

線グラフは、時間の経過とともに数値がどのように推移するかを示したグラフです。上の分類では「時系列の変化」を示すグラフとして用いられることがほとんどです。また、往々にして、未来の予測を含めてグラフに示されます。上で学んだように、時系列の変化を示すグラフでは、増減を表す表現を多く使うことになります。

線グラフの例

- The graph below shows the percentage of the population aged 65 and over in Japan, South Korea, and Australia from 2000 to 2020, with projections for 2030, 2040, and 2050.

- 下のグラフは、日本、韓国、オーストラリアにおける、65歳以上の高齢者の占める割合を2000年から2020年まで示し、2030年、2040年、2050年の予測を示しています。

まずは、グラフが表すものを確認してみましょう。上のグラフは、2000年から2020年までの日本、韓国、オーストラリアにおける65歳以上の高齢者の占める割合を示しています。2030年、2040年、2050年の予測も示されていますので、時系列の変化を示すグラフであることがわかります。

次に、縦軸と横軸を確認してみましょう。縦軸は「%」で、横軸は「年」を表しています。グラフの数値は「実数(人口)」ではなく「割合(%)」であることに注意しましょう。このグラフは、時系列の変化を示すグラフですので、増減を表す表現を多く使うことになります。

グラフの全体像(オーバービュー)を考えてみましょう。オーバービューは、グラフの特徴を一言で表したものでしたね。グラフを「絵」として見た時の印象と言ってもいいでしょう。そうすると、どの国も高齢者の割合が増えていることがわかりますので、それをオーバービューとしてまとめてみましょう。

段落分けの基準は、基本的にはカテゴリー別でした。カテゴリーは「国」または「年」です。国は3つ、年は5つありますので、少ない方の「国」で分けることにしましょう。

グラフが交わる部分は重要

線グラフでは、グラフが交差している場合があります。これは時間の経過とともに、一方のカテゴリーがもう一方のカテゴリーの数値を追い越したことを意味しており、レポートをまとめる上で重要なポイントとなりますので、レポートには必ず含めるようにしましょう。

今回の場合は、韓国の高齢者の割合が2020年から2030年の間にオーストラリアを追い越しています。

- This line graph illustrates the proportion of people aged 65 or older in Japan, South Korea, and Australia between 2000 and 2050. Overall, all three countries have experienced, and are expected to continue experiencing, marked growth in their senior populations during this 50-year span.

- この線グラフは、2000年から2050年までの日本、韓国、オーストラリアにおける65歳以上の高齢者の割合を示しています。全体的に、3か国すべてがこの50年間にわたって高齢者人口の著しい増加を経験しており、今後もその傾向が続くと予想されています。

- Japan consistently shows the highest percentages, rising from 17% in 2000 to 28% in 2020. Although the pace of increase is projected to slow slightly, forecasts indicate that Japan’s older adult population will surpass 30% by 2030 and reach around 37.5% by 2050.

- 日本は、2000年の17%から2020年には28%に上昇し、常に最も高い割合を示しています。増加のペースはわずかに鈍化すると予測されていますが、日本の高齢者人口は2030年までに30%を超え、2050年までには約37.5%に達すると予測されています。

- Meanwhile, Australia, which had the second-highest rate at 12% in 2000, reached 16% by 2020. Its growth has been more gradual, but it is predicted to hit 20% by 2030 and exceed 25% in 2050.

- 一方、2000年に12%で2番目に高い割合を示したオーストラリアは、2020年までに16%に達しました。成長はより緩やかですが、2030年までに20%に達し、2050年には25%を超えると予測されています。

- South Korea, in contrast, started at a mere 7% in 2000. Following a notable shift after surpassing 10% in 2010, it climbed to 15% by 2020. By 2030, South Korea is expected to outpace Australia at 24%, approach roughly one-third by 2040, and ultimately converge with Japan’s rate by 2050.

- 対照的に、韓国は2000年にはわずか7%でした。2010年に10%を超えた後、顕著な変化が見られ、2020年には15%に達しました。2030年までに韓国はオーストラリアを上回る24%に達し、2040年には約3分の1に近づき、最終的には2050年までに日本の割合と一致する見込みです。

ワンポイントコラム

理想的なレポートとは?

IELTSにおいて、タスク1で求められていることは「与えられているグラフをレポートにすること」なのですが、実はこの考えが良いレポートを作成する上でむしろ弊害になってしまうことがあります。

なぜなら、レポートを読む人は、グラフと同時にレポートを読むのではなく、レポートのみを読みながら元のグラフを思い浮かべる、という設定だからです。もちろん、試験官はどのようなグラフが出題されているかはわかっていますが、良いレポートかどうかを判断する上で、グラフを見なくてもレポートを読むだけで、元のグラフの内容をある程度正確に思い浮かべることができるかどうかが重要なのです。

つまり「問題に対する答え」として書くのではなく、与えられたグラフを見ていない人が読むためのレポートとして書くことが重要なのです。

棒グラフの答え方

次に、「棒グラフ」の答え方を見ていきましょう。棒グラフは、基本的にはカテゴリー間のデータの比較を示すグラフです。カテゴリーに年号などがない場合は、スナップショットのグラフと考えるといいでしょう。

スナップショットのグラフは、特定の時点におけるデータを示すグラフですので、数値の比較を中心に説明します。

|

次に、「棒グラフ」の答え方を見ていきましょう。棒グラフは、基本的にはカテゴリー間のデータの比較を示すグラフです。カテゴリーに年号などがない場合は、スナップショットのグラフと考えるといいでしょう。

スナップショットのグラフは、特定の時点におけるデータを示すグラフですので、数値の比較を中心に説明します。

線グラフの例

- The graph below shows the number of social media users in Japan, categorised by age group.

- 下のグラフは、日本におけるソーシャルメディアの利用者数を年齢層別に示しています。

まずは、グラフが表すものを確認してみましょう。上のグラフは、日本における年齢層別のソーシャルメディア利用率を示しています。対象となっているのは、「LINE」「Facebook」「Instagram」「X」の4つのサービスです。年齢層は「10代」「20代」「30代」「40代」「50代以上」の5つに分かれています。

次に、縦軸と横軸を確認してみましょう。縦軸は「利用率(%)」、横軸は「年齢層」を示しています。このグラフで表されているのは実際の人数ではなく、それぞれの年齢層におけるソーシャルメディアの利用割合です。つまり、比率の比較が重要になります。

グラフの全体像(オーバービュー)を考えてみましょう。オーバービューとは、グラフの印象や特徴を一言で表したものです。このグラフを見ると、「Facebook」以外のサービスは、年齢層が上がるにつれて利用率が下がっていることがわかります。一方で、「Facebook」は年齢層が上がるにつれて利用率が上がっていることがわかりますので、これをオーバービューとしてまとめてみましょう。

段落分けの基準は、基本的には「カテゴリー」によって決めます。このグラフの場合、「ソーシャルメディアの種類(LINE, Facebook など)」が4つ、「年齢層」が5つありますので、少ない方の「ソーシャルメディアの種類」で分けて説明するのが良さそうです。

- This bar graph presents the usage rates of four major social media platforms — LINE, Facebook, Instagram, and X — across five different age groups in Japan. Overall, all platforms but one show a downward trend in usage with increasing age.

- この棒グラフは、日本における4つの主要なソーシャルメディアプラットフォーム(LINE、Facebook、Instagram、X(旧Twitter))の利用率を5つの異なる年齢層で示しています。全体的に、1つのプラットフォームを除いて、年齢が上がるにつれて利用率が低下する傾向が見られます。

- LINE is the most widely used platform across all age groups, with particularly high usage rates among teenagers and those in their 20s and 30s, around 90% in each group. The rate gradually decreases by about 10% per group for those in their 40s and 50s. Instagram is the second most popular platform, with approximately 70% usage among teenagers and those in their 20s, and 60% in their 30s. However, its popularity drops sharply to 40% in the 40s and to just 20% among the oldest group. X follows a similar pattern, starting at 60% in the teens and 20s, then falling by 10% with each older group, reaching only 20% among people in their 50s.

- LINEはすべての年齢層で最も広く使用されているプラットフォームであり、特に10代、20代、30代の利用率が高く、それぞれのグループで約90%です。40代と50代では、約10%ずつ減少します。Instagramは2番目に人気のあるプラットフォームで、10代と20代では約70%、30代では60%の利用率があります。しかし、その人気は40代で40%、50代ではわずか20%に急落します。Xも同様の傾向を示し、10代と20代では60%、その後は各年齢層ごとに10%ずつ減少し、50代ではわずか20%に達します。

- In contrast, Facebook shows a different trend. Only one in ten teenagers and one in five people in their 20s use it. Its peak is among those in their 30s, at 45%, then declines to 38% in the 40s and 30% in the 50s. It is the only platform that never exceeds 50% usage in any age group.

- 対照的に、Facebookは異なる傾向を示しています。10代の利用者は10人に1人、20代では5人に1人です。30代では45%とピークを迎え、その後40代で38%、50代で30%に減少します。いずれの年齢層でも50%を超えることはありません。

ワンポイントコラム

「On the contrary, ...」は使わない?

「一方」と言う表現をする際に「On the contrary, ...」を使う受験生も多くみられますが、用法に注意が必要な表現ですので注意しましょう。「On the contrary, ...」は「前の文の内容を否定する」という意味合いが強く、「それどころか、むしろ」と言うような強い意味合いを持ちます。

- Many expected the new policy to be unpopular. On the contrary, it received overwhelming support from the public.

- 新しい政策が不人気になると予想していた人が多かった。それどころか、国民から圧倒的な支持を受けた。

- It is often argued that memorisation hinders critical thinking. On the contrary, evidence suggests that rote learning can provide a foundation for deeper analytical skills.

- 暗記は批判的思考を妨げるとよく議論されます。それどころか、暗記学習がより深い分析スキルの基礎を提供できることをエビデンスが示しています。

このように、前提となる主張を明確に否定し、それに反する根拠を提示するような場合に、「On the contrary」を使うことができます。

円グラフの答え方

次に、「円グラフ」の答え方を見ていきましょう。円グラフは、全体を100%と捉えて各カテゴリーの占める割合を示すグラフです。カテゴリーの分布や構成比率に注目し、そのバランスを読み取る点が重要になります。

円グラフも基本的には「スナップショットのグラフ」と考えることができ、特定の時点におけるデータを示すグラフですので、数値の比較を中心に説明します。

次に、「円グラフ」の答え方を見ていきましょう。円グラフは、全体を100%と捉えて各カテゴリーの占める割合を示すグラフです。カテゴリーの分布や構成比率に注目し、そのバランスを読み取る点が重要になります。

円グラフも基本的には「スナップショットのグラフ」と考えることができ、特定の時点におけるデータを示すグラフですので、数値の比較を中心に説明します。

円グラフの例

- The chart below shows the percentage of pet ownership in Japan and Australia in 2010.

- 下の円グラフは、日本とオーストラリアにおけるペットの保有率を示しています。

まずは、このグラフが表すものを確認してみましょう。今回の円グラフは、日本とオーストラリアにおけるペットの保有状況を5つのカテゴリーに分けて示しています。2010年時点のデータということですので「スナップショットのグラフ」と考えることができます。

次に、円グラフの場合は縦軸・横軸ではなく、円全体を100%と考え、各セクターがどの割合を占めるかを確認します。日本のグラフでは「None」が65%と最も大きな割合を示し、残りの35%を他のカテゴリーが分け合っています。一方、オーストラリアのグラフでは「Dog」が35%で最も高く、次いで「None」と「Cat」が25%前後となっており、日本とは大きく異なる傾向が見られます。

グラフの全体像(オーバービュー)を考えると、日本では「ペットを飼っていない人」が非常に多い一方、オーストラリアでは「犬を飼っている人」が最も多いという点が大きな特徴と言えます。このように2つの国でペット所有の状況が大きく異なる点が、全体像として把握できるポイントです。

段落分けの基準は、今回は「国(日本とオーストラリア)」が2つ、「ペットの種類」が5つありますので、より少ない方の「国」を基準に分けるのがわかりやすいでしょう。まず日本を説明し、次にオーストラリアを説明すると、比較もしやすくなります。

- The two pie charts give information about the pet ownership situation in Japan and Australia in 2010, divided into five categories: Cat, Dog, Bird, Multiple (meaning more than one pet), and None (no pets). Overall, a large majority of people in one country do not own a pet, whereas more than half of those living in the other country do.

- この2つの円グラフは、2010年における日本とオーストラリアのペット所有状況を、猫、犬、鳥、複数(複数飼い)、なし(ペットなし)の5つのカテゴリーに分けて示しています。全体的に、一方の国では大多数の人がペットを飼っていないのに対し、もう一方の国では半数以上がペットを飼っていることがわかります。

- In Japan, 65% of the population does not own any pets, while in Australia, this figure is only 25%. In Japan, dog owners account for 16%, and cat owners make up 12%. Birds are kept by only around 2% of the population, while households with multiple pets are as rare as one in twenty people.

- 日本では65%の人がペットを飼っていないのに対し、オーストラリアではこの数字はわずか25%です。日本では犬を飼っている人が16%、猫を飼っている人が12%です。鳥を飼っている人は人口の約2%に過ぎず、複数のペットを飼っている家庭は20人に1人という珍しい存在です。

- By contrast, in Australia, approximately three quarters of the population own at least one type of pet. Among them, dogs are the most popular animals, held by just over a third of people, followed by cats at one-quarter. Birds stand at 5%, while households that keep multiple pets make up about 10% of the total population.

- 対照的に、オーストラリアでは約75%の人が少なくとも1種類のペットを飼っています。その中で、犬は最も人気のある動物で、全体の3分の1以上が犬を飼っており、次いで猫が4分の1を占めています。鳥は5%で、複数のペットを飼っている家庭は全体の約10%を占めています。

表の答え方

表は、グラフとは異なり、数値のみ与えられているテーブル形式のデータです。数値しかありませんので、その表が何を表しているのかをしっかりと読み取ることが求められます。数値だけではイメージをしにくい方は、棒グラフや線グラフをイメージしながら全体像を捉えてもいいでしょう。

基本的にはグラフと同様に、特徴的な数値を中心に、関連性のあるデータを比較をしながらレポートにまとめることになります。

表の例

- The table below shows the incidence rates and deaths of influenza in the USA, China, and Japan from 2019 to 2021.

- 下の表は、アメリカ、中国、日本における2019年から2021年までのインフルエンザの罹患率と死亡者数を示しています。

Estimated Influenza Cases and Deaths (in thousands)

| Year |

USA |

China |

Japan |

| Incidence Rate (%) |

Deaths |

Incidence Rate (%) |

Deaths |

Incidence Rate (%) |

Deaths |

| 2019 |

8.5 |

22,000 |

7.0 |

30,000 |

10.2 |

3,000 |

| 2020 |

0.4 |

600 |

0.3 |

1,000 |

0.2 |

200 |

| 2021 |

0.7 |

1,000 |

0.5 |

2,000 |

0.4 |

250 |

まずは、この表が示している内容を確認してみましょう。この表は、2019年、2020年、2021年の3つの年における、アメリカ、中国、日本の3カ国のインフルエンザの罹患率(病気にかかった人の人口に対する割合)と死亡者数を、それぞれ千人単位で示しています。3つの国でのインフルエンザの影響を「時系列で表したもの」と言えます。

表全体の傾向(オーバービュー)を考えると、いずれの国でもインフルエンザの罹患率・死亡者数が2032年に大幅に減少していることがわかります。

段落分けの基準としては、今回は「国」が3つ、「年」が3つありますので、どちらで分けても問題ありませんが、今回は「年」で分けて説明してみましょう。

- The table gives information about the percentage of the population that contracted influenza, along with the number of deaths caused by the virus, in the USA, China, and Japan for the years 2019, 2020, and 2021. Overall, all three countries witnessed a significant drop in both incidence rates and death tolls in 2020.

- この表は、アメリカ、中国、日本における2019年、2020年、2021年のインフルエンザの罹患率(人口に対する割合)と死亡者数を示しています。全体的に、3か国すべてで2020年に罹患率と死亡者数が大幅に減少したことがわかります。

- In 2019, all three countries recorded relatively high incidence rates, with Japan having the highest at 10.2%, followed by the United States at 8.5% and China at 7.0%. The number of deaths was also highest in this year: China reported 30,000 deaths, while the United States and Japan recorded 22,000 and 3,000 deaths respectively.

- 2019年、3か国すべてで比較的高い罹患率が記録され、日本が10.2%で最も高く、次いでアメリカが8.5%、中国が7.0%でした。この年の死亡者数も最も多く、中国は30,000人、アメリカは22,000人、日本は3,000人を記録しました。

- However, in 2020, incidence rates dropped sharply across all countries. The USA’s rate declined to 0.4%, China’s to 0.3%, and Japan’s to just 0.2%. Deaths fell significantly as a result.

- しかし、2020年には、すべての国で罹患率が急激に低下しました。アメリカは0.4%、中国は0.3%、日本はわずか0.2%にまで減少しました。その結果、死亡者数も大幅に減少しました。

- In 2021, a slight increase in both incidence rates and deaths was observed, though the numbers remained far below 2019 levels. The incidence rates in the USA, China, and Japan were 0.7%, 0.5%, and 0.4% respectively.

- 2021年には、罹患率と死亡者数がわずかに増加しましたが、いずれも2019年の水準を大きく下回っています。アメリカ、中国、日本の罹患率はそれぞれ0.7%、0.5%、0.4%でした。

ワンポイントコラム

グラフにないことは書いてはいけない

この表のデータを見て、2019年末に発生した新型コロナウイルスの影響で、2020年にインフルエンザの罹患率が減少したと考える方もいるかもしれません。

- However, in 2020, incidence rates dropped sharply in all countries due to global health measures against COVID-19.

- しかし、2020年にはCOVID-19に対する世界的な健康対策により、すべての国で罹患率が急激に低下しました。

しかし、これはあくまで「推測」であり、グラフにそのような情報はありません。あくまで与えられたデータを元にレポートを作成することが求められています。採点基準表の「Task Achievement」の「Band 5」には、「there may be no data to support the description(説明を裏付けるデータがない場合がある)」と書かれています。つまり、グラフにない情報は書く必要がないどころか、書いてはいけないということです。

グラフ+表(複合型)の答え方

グラフと表の両方が出題されることもあります。この場合にも、基本的にすることは同じです。

まずは、グラフと表がそれぞれ何を示しているのかを確認し、全体像(オーバービュー)を考えます。次に、段落分けの基準を決めますが、多くの場合、「グラフ」「表」のそれぞれについてボディを分けて書くと楽ですので、そのようにすると良いでしょう。

グラフや表で使うその他の表現

最後に、グラフや表で使うその他の表現を見ていきましょう。これらの表現は、グラフや表の説明に役立つものですので、ぜひ覚えておきましょう。

|

表現 |

| 割合を占める |

- account for(〜を占める)

- make up(〜を占める)

- occupy(〜を占める)

- constitute(〜を構成する/占める)

- represent(〜を表す/〜に相当する)

- comprise(〜を占める、構成する)

- form(〜を成す/〜を構成する)

- be responsible for(〜に相当する/要因である)

|

| 急激に |

- rapidly(急激に)

- dramatically(劇的に)

- sharply(鋭く)

|

| 徐々に |

- gradually(徐々に)

- slowly(ゆっくりと)

|

| 一貫して |

- steadily(着実に)

- constantly(常に)

|

| わずかに |

- slightly(わずかに)

- marginally(ごくわずかに)

|

| 有意に |

|

| 約 |

- about(約)

- approximately(おおよそ)

- around(〜あたり)

- almost ...(ほぼ〜)

- roughly(おおよそ)

- somewhere around ...(〜くらいのどこか)

- in the region of ...(〜前後)

- on the order of ...(〜程度、おおよそ)

|

| 約(少し下) |

- nearly ...(ほとんど〜)

- just under ...(〜を少し下回る)

- just shy of ...(〜を少し下回る)

- slightly below ...(〜をわずかに下回る)

- not quite ...(〜には届かない)

|

| 約(少し上) |

- just over ...(〜を少し上回る)

- just above ...(〜を少し上回る)

- a touch over ...(〜を少し上回る)

- a little over ...(〜を少し上回る)

- a fraction over ...(〜をわずかに上回る)

- slightly above ...(〜をわずかに上回る)

- somewhat over ...(〜を少し上回る)

|

| 一時的な落ち込み |

- dip(一時的に落ち込む)

- temporary decline(一時的な下落)

|

| 一定に達する |

- plateau(横ばいになる/一定に保たれる)

- level off(平坦になる)

- stabilise(安定する)

|

| ピーク/最小値 |

- reach a peak(ピークに達する)

- hit a high point(最高点に達する)

- reach the lowest point(最も低い点に達する)

- bottom out(底を打つ)

|

| 変わらない |

- remain steady(安定したままである)

- stay the same(変わらない)

|

ワンポイントコラム

しっかり数値を含めよう

グラフや表など数値を扱う問題の場合には、具体的な数字を含めることを意識しましょう。

「増えた」「減った」「〜より多い」「〜より少ない」というような表現だけでは、読み手はグラフを十分に再現できません。もちろん、表現のバリエーションを出すために、倍数や分数、あるいは比較などの表現を駆使することはいいことですが、あくまで数字がわかることが前提です。

例えば、「Aの値が20」と書いたあとであれば、「Bの値がAの2倍である」と書けばBの値が40であることは読み手にも伝わりますが、「Bの値がAの2倍である」とだけ書かれているとどちらの値もわからないままになってしまいます。

ワンポイントコラム

数値をひたすら書けばいいわけではない

一方で、数値をひたすら書けばいいわけではありません。X年のAの値は〇〇、Bの値は△△、Cの値は××、のように書くことは「recounting」と呼ばれ、採点基準表では「Band 5」に分類されます。これは、レポートの書き手が数値の内容を理解せずに書いているものと判断されてしまいます。

- Band 5: recounts details mechanically with no clear overview

- Band 5: 機械的に詳細を再現し、全体像がない

数値をただ羅列するのではなく、全体像を捉えた上で、特徴的な数値を中心に説明することが求められます。

地図・レイアウトの答え方

「地図・レイアウト」の答え方を見ていきましょう。

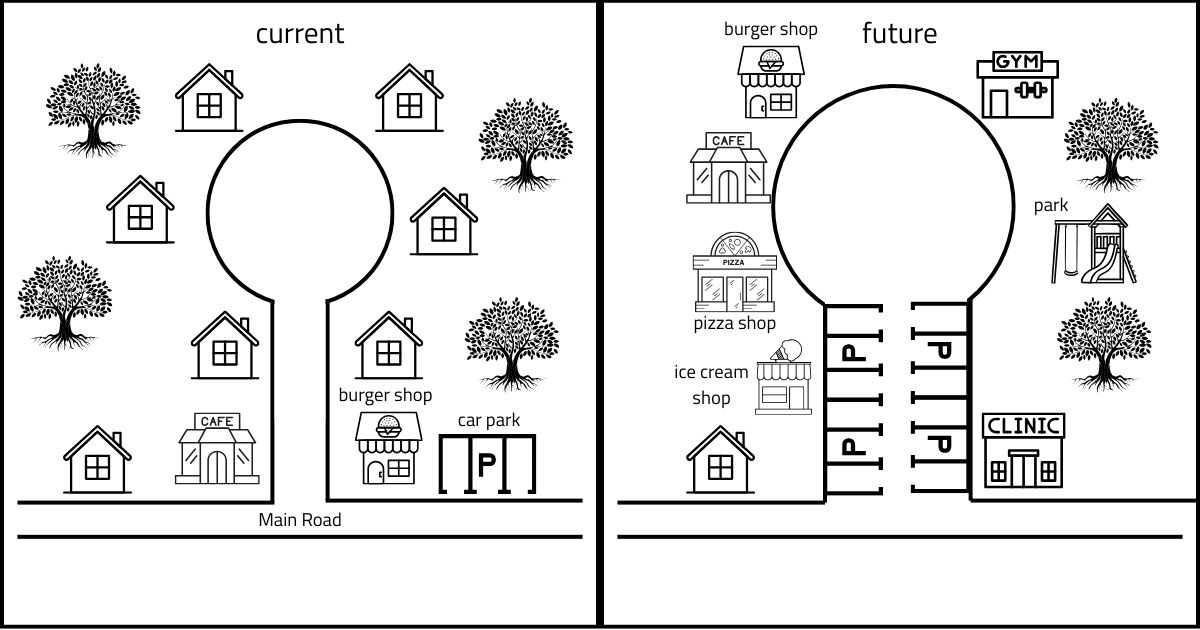

「地図・レイアウト」のタイプの多くは、2つの地図やレイアウトを比較する問題が出題されます。例えば、ある町の過去の様子と現在の様子を比較したり、ある建物の現在のレイアウトと改装予定のレイアウトを比較したりします。

地図やレイアウトの問題は、与えられた情報を正確に読み取ることが求められます。特に、地図やレイアウトの問題では、「何がどこにあるか」を正確に把握することが重要です。地図やレイアウトの問題は、「スナップショットのグラフ」と考えることができるので、数値の比較を中心に説明します。

比較はいつといつ?

地図やレイアウトが2つ与えられている場合には、それらが「いつ」と「いつ」を情報なのかを確認する必要があります。例えば、過去と現在の地図を比較しているのか、現在と未来の地図を比較しているのか、を確認します。これは時制を使い分ける上で重要なポイントになります。

例えば、以下のような問題を考えてみましょう。

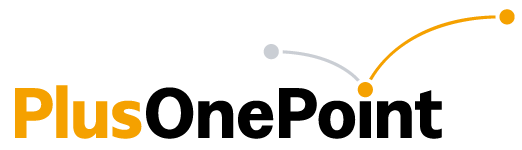

- The maps below show the current layout of a certain suburb in Australia and the development plan for one year later.

- 下の地図は、オーストラリアのある郊外における現在の様子と、1年後の開発計画を示しています。

この問題では、ある郊外の現在の様子と1年後の開発計画を比較しています。「現在」と「未来」を比較するタイプの問題です。従って、ボディ1には「現在の様子」、ボディ2には「1年後の開発計画」を書くことにしましょう。オーバービューとしては、「住宅が商業施設やレクリエーション施設に置き換わることで、大きな変化が予想される」と言うような感じで良さそうです。

- The maps illustrate the current layout of a certain suburb in Australia and the proposed development plan for the area one year later. Overall, the suburb is expected to undergo significant changes, especially with the replacement of residential houses with commercial facilities and recreational infrastructure.

- この地図は、オーストラリアのある郊外の現在のレイアウトと、1年後の開発計画を示しています。全体的に、郊外は特に住宅が商業施設やレクリエーション施設に置き換わることで、大きな変化が予想されます。

- At present, the suburb contains several individual houses and trees surrounding a cul-de-sac, along with a café, a burger shop, and a car park near the main road. The car park currently accommodates three cars.

- 現在、郊外にはいくつかの個別の家と木々がクルデサックを囲んでおり、カフェ、ハンバーガーショップ、メインロード近くの駐車場があります。駐車場には現在3台の車が駐車できます。

- According to the development plan, most of the houses and trees will be removed to make way for new shops and public facilities. While the existing café and burger shop will remain, they will be relocated along the cul-de-sac and joined by a pizza shop and an ice cream shop. A gym is scheduled to be constructed in the upper-right corner, and a clinic will be added at the current location of the burger shop. A park with playground equipment will also be introduced between the gym and the clinic. In addition, the original car park will be replaced by several new parking spaces positioned along both sides of the inner road.

- 開発計画によると、ほとんどの家と木は取り除かれ、新しい店舗や公共施設のためのスペースが確保されます。既存のカフェとハンバーガーショップはそのまま残りますが、クルデサックに移動し、ピザショップとアイスクリームショップが加わります。ジムは右上隅に建設される予定で、クリニックはハンバーガーショップの現在の場所に追加されます。遊具を備えた公園もジムとクリニックの間に導入されます。さらに、元の駐車場は内側の道路の両側に位置するいくつかの新しい駐車スペースに置き換えられます。

地図の時制

過去の情報は基本的には過去形で表現しますが、現在のことは現在形を使うとは限りません。現在の様子は内容によって自制を使い分けることになります。過去から現在にかけて変化が起こっていますので、「過去形」あるいは「現在完了形」を使うことが多いです。

例えば、20年前にはなかった公園が新たに導入されたとすれば、以下のように表現をすることになります。

- A park was built in the center of the town.

- 町の中心に公園が建設されました。

一方、未来のことは未来形で表すのが原則ですが、以下のような「予測を表す動詞」を使う場合には注意が必要です。

予測を表す動詞

- expect(期待する)

- predict(予測する)

- forecast(予測する)

- project(予測する)

- estimate(見積もる)

- anticipate(予想する)

これらの動詞は、未来のことを予測する場合に使いますが、予測しているのは現在のことですので、基本的には在形で表現します。

- A new shopping mall is expected to be built in the town center.

- 新しいショッピングモールが町の中心に建設されると予想されています。

ただしストラクチャーによっては未来形になる場合もあります。

- It is expected that a new shopping mall will be built in the town center.

- 新しいショッピングモールが町の中心に建設されると予想されています。

最初の情報を書く

多くの受験生が、比較を意識するあまり、最初の情報についてあまり詳しく書かない傾向があります。最初の情報とは、過去の情報や現在の情報のことです。例えば、過去の地図と現在の地図を比較しているのであれば、最初の情報は「過去の地図」です。現在の地図と未来の地図を比較しているのであれば、最初の情報は「現在の地図」です。

最初の情報は、比較するための「基準」となりますので、最初の情報をしっかりと説明しておくことが重要です。最初の情報をしっかりと説明しておくことで、その後の比較(変化)がより明確になります。

具体的には、最初の情報をボディ1にまとめます。次にボディ2で、変化語の情報を、最初の状態と比較しながら、どのように変化した(する)のかを説明します。

|

ボディ1 |

ボディ2 |

| 過去vs現在 |

過去の情報 |

現在の情報(+過去との比較) |

| 現在vs未来 |

現在の情報 |

未来の情報(+現在との比較) |

つまり、ボディ1では、「比較」や「変化」というった表現はありません。単に状況を説明するだけになります。ボディ2になって初めて、「比較」や「変化」に関する表現を使います。

地図でよく使う基本表現

地図やレイアウトの問題では、「〜の隣にある」のような位置関係を示す表現が必要になります。ちなみに、IELTSリスニングでも地図の問題はよく出題されますので、リスニングの地図問題のスクリプトから表現を学ぶのもいいでしょう。

|

表現 |

| 方角 |

- in the north of(〜の北に[内側])

- to the north of(〜の北に[外側])

- in the northeast of(〜の北東に[内側])

- to the northeast of(〜の北東に[外側])

|

| 近く |

- near(〜の近くに)

- close to(〜の近くに)

- adjacent to(〜の隣に)

|

| となり |

- next to(〜の隣に)

- beside(〜の隣に)

- alongside(〜の隣に)

|

| 前後 |

- in front of(〜の前に)

- behind(〜の後ろに)

|

| 中央 |

- in the middle of(〜の中央に)

- in(at) the centre of(〜の中央に)

|

| 内・外 |

- outside(〜の外に)

- inside(〜の中に)

|

| 周囲 |

- surrounding(〜の周囲に)

- be surrounded(〜に囲まれている)

|

| 建設 |

- be built(〜が建設される)

- be constructed(〜が建設される)

- be made(〜が作られる)

- be erected(〜が建設される)

- be established(〜が設立される)

- be introduced(〜が導入される)

|

| 移動 |

|

| 拡張 |

|

| 置き換え |

|

| 分離 |

|

| 接続 |

|

| 取り壊し |

- be demolished(〜が取り壊される)

- be removed(〜が取り除かれる)

- be knocked down(〜が取り壊される)

- be torn down(〜が取り壊される)

- be destroyed(〜が破壊される)

- be taken down(〜が取り壊される)

|

プロセス・ライフサイクルの答え方

プロセス・ライフサイクルの問題を見ていきましょう。

リサイクルや製造工程などのプロセスがイラストと簡単な説明で示されていたり、生物のライフスタイルをあらわしたもの(ダイアグラム)が出題されます。近年は、グラフの問題に対して、「地図・レイアウト」「プロセス・ライフスタイル」の問題が出題されることが多くなっています。

プロセス・ライフスタイルの問題を見ていきましょう。

リサイクルや製造工程などのプロセスがイラストと簡単な説明で示されていたり、生物のライフスタイルをあらわしたもの(ダイアグラム)が出題されます。近年は、グラフの問題に対して、「地図・レイアウト」「プロセス・ライフスタイル」の問題が出題されることが多くなっています。

プロセスやライフスタイルの問題は、「何がどのように変化するのか」を説明するのが基本です。例えば、以下のような問題を考えてみましょう。

- The diagram illustrates the step-by-step process involved in food delivery within a particular company.

- この図は、特定の会社における食料品配達の段階的なプロセスを示しています。

この図は、ある会社における食料配達のプロセスを示しています。プロセスの流れを追ってみると、顧客が自宅でスマートフォンやノートパソコンを使用して、オンラインサーバーに食料品の注文を送信することから始まります。注文が受け取られると、サーバーは自転車、オートバイ、車を使用している配達員を含む複数の配達員に通知を送信します。これらの中から、1人の利用可能な配達員が選択されます。

選ばれたドライバーは、指定されたレストランに移動し、準備された食料品を受け取ります。ドライバーはその後、顧客の自宅に直接配達します。顧客の家に到着すると、注文が手渡され、プロセスが完了します。

この流れをレポートにまとめてみましょう。

- The diagram illustrates the process of how a food delivery order is placed, processed, and completed. Overall, the system ensures that customers receive the food they ordered without having to leave their home, thanks to streamlined digital coordination between the restaurant, the delivery system, and the delivery personnel.

- この図は、食料品の配達注文がどのように行われ、処理され、完了するかを示しています。全体として、このシステムは、レストラン、配達システム、および配達員とのデジタル調整を通じて、顧客が自宅を離れることなく注文した食料品を受け取ることを保証します。

- The process begins with a customer at home using a smartphone or laptop to send a food order to an online server. Once the order is received, the server sends out notifications to multiple delivery personnel, including those using bicycles, motorbikes, and cars. From these options, one available delivery person is selected to handle the order.

- プロセスは、顧客が自宅でスマートフォンやノートパソコンを使用して、オンラインサーバーに食料品の注文を送信することから始まります。注文が受け取られると、サーバーは自転車、オートバイ、車を使用している配達員を含む複数の配達員に通知を送信します。これらのオプションから、1人の利用可能な配達員が選択されて注文を処理します。

- After being assigned the task, the chosen driver travels to the designated restaurant and picks up the prepared food. The driver then proceeds to deliver it directly to the customer’s home. Upon arrival at the customer’s house, the order is handed over, successfully completing the process.

- タスクが割り当てられた後、選ばれたドライバーは指定されたレストランに移動し、準備された食料品を受け取ります。ドライバーはその後、顧客の自宅に直接配達します。顧客の家に到着すると、注文が手渡され、プロセスが成功裏に完了します。

プロセスは苦手に感じている人も多いですが、実は、ほとんどの情報が与えられていて、グラフに比べて書くべき情報を選ぶ必要も少ないため、慣れるとむしろ簡単に感じる人も多いです。そのためにも、プロセスやライフサイクルでよく使う表現はしっかりインプットをしておく必要があります。よく使う表現には以下のようなものがあります。

|

表現 |

| 最初に |

- Firstly, ...(最初に...)

- At the first stage, ...(最初の段階では...)

- Initially, ...(最初に...)

- At the beginning, ...(最初に...)

- In the first step, ...(最初の段階では...)

- The process begins with ...(プロセスは...から始まる)

|

| 続いて |

- Then, ...(次に...)

- Next, ...(次に...)

- This is followed by ...(次は...)

- In the next step, ...(次の段階では...)

- After this, ...(この後...)

- Subsequently, ...(その後...)

- As a next step, ...(次の段階では...)

|

| 最後に |

- Finally, ...(最後に...)

- At the final stage, ...(最後の段階では...)

- In the final step, ...(最後の段階では...)

|

| 移動する・送られる |

- be sent to ...(〜へ送られる)

- be delivered to ...(〜に届けられる)

- be transported to ...(〜へ運ばれる)

- be moved to ...(〜へ移動される)

- be transferred to ...(〜へ転送される)

|

| 工程を経る |

- go through ...(〜を通過する/〜を経る)

- undergo ...(〜を受ける、〜を経験する)

- pass through ...(〜を通過する)

- be processed ...(処理される)

|

| 完成・出荷 |

- be packaged(梱包される)

- be stored(保管される)

- be shipped(出荷される)

- be distributed(配送される)

- be sold to customers(顧客に販売される)

|

| 卵を生む |

- lay eggs(卵を生む)

- reproduce(繁殖する)

- spawn(卵を産む)

|

| 卵がかえる |

|

| 成長する |

- grow(成長する)

- develop(発達する)

- mature(成熟する)

|

語数不足に注意

プロセスやライフサイクルの問題では、与えられている文字情報だけを書いているだけでは規定語数に到達しない場合があります。そこで、文字になっていない描写を読み取りながら説明を広げていくことが必要になる場合もあります。

例えば、原材料が粉砕器に送られて粉砕される状況があったとします。

- The raw materials are sent to the grinder.

- 原材料は粉砕器に送られます。

これだと8語にしかなりません。しかし、以下のように膨らませるとご数を増やすことができます。

- The raw materials are transported to a grinder, where they are thoroughly crushed into smaller pieces to prepare for the next stage of the process.

- 原材料は粉砕器に運ばれ、次の工程の準備のために細かく粉砕されます。

段落の基本構成

これまでいろいろな問題タイプについてのレポートのモデルアンサーを見てきましたが、改めて段落の基本構成を確認しておきましょう。

エッセイと同様に、イントロダクション、ボディ(2〜3つ)、コンクルージョン(サマリー)の3つの段落で構成されます。ただし、エッセイと違って、議論をするわけではありませんので、コンクルージョンは必要ありません。代わりに、サマリーに相当する「オーバービュー(Overview)」を入れます。オーバービューは、コンクルージョンとして書くこともできますが、後述の通りイントロダクションの段落内に書く方が便利です。

従って、レポートの基本構成は以下のようになります。

レポートの基本構成

- イントロダクション(オーバービューを含む)

- ボディ1

- ボディ2

- (ボディ3)

イントロダクション

エッセイと同様に、レポートでもイントロダクションが必要です。イントロダクションでは、これからどのような表や図を説明しようとしているのかを示します。問題の内容を自分の言葉に言い換える(パラフレーズする)スキルが求められます。

プラスワンポイントでは、オーバービューもイントロダクションに合わせて書くことをお勧めしています。

ボディ

ボディでは、与えられているデータの詳細の情報を説明します。数値が与えられている場合には数値を使って、図や地図の場合には詳細の内容についてレポートにまとめます。

データが多すぎても少なすぎても良いレポートに仕上がりません。目指すべきところは簡潔なレポートでありながら、そのレポートを読めば(問題を見ていなくても)問題を再現できるレポートです。

基本的には2〜3つのボディで構成しますが、プロセスの問題などで情報の境目がはっきりしないものは、1つの大きなボディ段落として書くこともできます。

コンクルージョン

タスク1ではコンクルージョンは必ずしも必要ありませんが、イントロダクションでオーバービューを書いた場合にはサマリーを書く必要もありませんので、「イントロダクション+ボディ(1〜3つ)」という構成でも問題ありません。イントロダクションでオーバービューを書いていない場合には、最後の段落にサマリーとしての段落を作るといいでしょう。

ワンポイントコラム

オーバービューに数値は必要ない

オーバービューは大まかな傾向を述べるのであって、細かい数値を書く必要はありません。また、あくまで全体的な傾向をまとめますので、例えば一番大きな値、あるいは一番小さな数値のみを書かないようにしましょう。もちろんそれらは「目立つ特徴」ではありますが、全体を通して言える「傾向」とならないからです。これらの数値についてはボディの中に含めると良いでしょう。

ワンポイントコラム

オーバービューは最初?最後?

オーバービューをイントロダクションに書く人と、最後の段落に「まとめ」として書く人がいますが、どちらでも問題ありません。どちらのほうがスコアが高くなるというものもありませんが、なるべくならイントロダクションに含めることをおすすめします。

イントロダクションにオーバービューを含めるメリットの一つは、万が一、時間が足りなくなって最後までレポートが書けなかった場合にもオーバービューを含めることができる点です。最後の段落にオーバービューを書こうと思っていたのに時間切れで書けなかったという場合には、スコアが低くなってしまう可能性があります。

まとめ

IELTSの勉強を始めたばかりの方は、グラフや表のレポートは、エッセイ(タスク2)と比べて慣れない内容や表現の使い回しがでてくるため、身構えてしまうかもしれません。しかし、自分でアイデアを考えて書かなければならないエッセイ(タスク2)とは異なり、タスク1は、数値のまとめ方やよく使う表現さえ覚えてしまえば、与えられている内容をそのまま英文にすればいいだけの問題と言うこともできます。

冒頭でも触れたように、ライティング・タスク1の配点はライティング・タスク2の半分と言われていますので、試験ではできるだけライティング・タスク1を速く仕上げて、ライティング・タスク2のほうにしっかりと時間を使えるようにしたいところです。そのためには、どのような問題タイプが出題されても自信を持って書けるように、それぞれの問題タイプ別について繰り返し練習をし、情報のまとめ方やよく使う表現に慣れておきましょう。

Ask the Expert

プラスワンポイントでは、IELTS学習に関する疑問やお悩みを相談できる『無料IELTS学習相談』を実施しています。IELTSの学習方法やスコアアップのコツ、勉強計画の立て方などを、経験豊富なカウンセラーが無料でアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。

- 試験を何回受けてもスコアがなかなか上がらない

- 自分自身の学習方法が正しいかどうかを知りたい

- 学習・受講プランの相談に乗ってもらいたい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

Hibiki Takahashi

日本語で学ぶIELTS対策専門スクール 『PlusOnePoint(プラスワンポイント)』創設者・代表。『英語ライティングの鬼100則』(明日香出版社)著者。1997年に大阪大学医学部を卒業後、麻酔科専門医として活躍。2012年渡豪時に自身が苦労をした経験から、日本人を対象に IELTS対策のサービスを複数展開。難しい文法・語彙を駆使するのではなく、シンプルな表現とアイデアで論理性・明瞭性のあるライティングを指導している。これまでの利用者は4,500名を超え、Twitterで実施した「12週間チャレンジ」では、わずか4週間で7.0、7週間で7.5など、参加者4名全員が短期間でライティングスコア7.0以上を達成(うち2名は7.5を達成)。「IELTSライティングの鬼」の異名を持つ。オーストラリア在住14年、IELTS 8.5(ライティング 8.0)、CEFR C2。

あわせて読みたい記事

現在形は現在の話ではない?...

2025年11月28日更新

ライティング・タスク2

「現在形」という名前から、つい「今起きていること」を表すと思いがちですが、実は英語の現在形は「今この瞬間」を表す時制ではありません。現在形の本質的な役割は、習慣...

記事を読む

IELTSライティング添削サービスの活用方法...

2021年2月21日更新

紹介記事

こんにちは、Sayaです。今回は、IELTSの4項目の中で、点数が伸びにくいのはライティングとスピーキングのうちIELTSのライティングの勉強方法の一つである「...

記事を読む

マイエッセイ フィードバック例(3)...

2025年11月25日更新

マイエッセイ添削

IELTSライティング添削「マイエッセイ」の実際のフィードバック例を紹介。TR/CC/LR/GRの詳細スコアリングから講師の解説コメントまで。改善ポイントと書き...

記事を読む

digital divide | IELTS...

2025年11月14日更新

語彙・表現

IELTS頻出表現「digital divide」の意味、使い方、例文を詳しく解説。技術格差や情報格差を表現するこの重要な社会概念をライティング・スピーキングで...

記事を読む

「recently」は現在の話ではない...

2025年11月26日更新

ライティング・タスク2

IELTSスピーキング・ライティングでよく見られる「recently」の誤用について解説します。日本語の「最近」との違いを理解し、現在完了形や過去形との正しい組...

記事を読む

Positive or Negative D...

2026年1月26日更新

ライティング・タスク2

IELTSライティング・タスク2の「Is this a positive or negative development?」タイプの問題の基本的な聞かれ方から、...

記事を読む